医学部全落ちしてしまった浪人生へ | 諦めないで来年合格を掴むための方法を解説

医学部を目指し、懸命に努力したにもかかわらず、すべての大学に不合格となってしまった。この現実に直面し、悔しさや焦り、不安を抱えている方も多いでしょう。

しかし、ここで諦める必要はありません。医学部受験は確かに狭き門ですが、正しい戦略と対策を実行すれば、来年の合格を勝ち取ることは十分に可能です。

本記事では、医学部全落ちの原因を分析し、それを克服するための具体的な学習法や志望校対策を詳しく解説します。

基礎固めの重要性や効果的な演習方法、小論文・面接対策まで、次回の受験で成功を掴むためのポイントを網羅しました。さらに、医学部専門予備校を活用するメリットについてもご紹介します。

医学部に全落ちする原因

医学部受験は非常に競争が激しく、わずかな差が合否を分けます。不合格となった場合、「努力が足りなかったのではないか」「自分には才能がないのでは?」と落ち込んでしまうこともあるでしょう。ですが、大切なのは「なぜ不合格になったのか」を冷静に分析し、次の受験に向けた対策を講じることです。

医学部に全落ちしてしまう主な原因として、「基礎対策の不足」「演習不足による応用力の欠如」「志望校対策の不十分さ」が挙げられます。これらのポイントを一つひとつ確認し、自分の課題を明確にすることで、次回の受験に向けた適切な学習計画を立てることができます。ここでは、それぞれの原因について詳しく解説していきます。

基礎対策が不足している

医学部受験において、基礎学力の定着は合格の大前提です。しかし、浪人を決意する受験生の中には、「応用問題を優先しすぎて基礎をおろそかにしていた」「勉強量は多かったが、根本的な理解が不足していた」というケースが多く見られます。基礎が不十分なままでは、応用問題や本番の試験で対応できず、不合格の原因となってしまいます。

基礎固めが不十分になってしまう理由には、以下のようなものがあります。

| 原因 | 具体的な例 |

|---|---|

| 学習範囲の網羅不足 | 苦手科目を避けてしまい、重要単元の理解が浅い |

| インプット偏重 | 参考書を読むだけで満足し、アウトプット(問題演習)が不足 |

| 暗記に頼りすぎる | 理解を伴わない詰め込み学習で応用が効かない |

| 計画の不備 | どの科目をどの順番で学ぶべきか戦略がないため、効率的に学習できない |

では、どうすれば基礎を固められるのか?基礎を固める勉強方法は以下になります。

- 主要科目の基礎レベルを徹底的に学習する

「簡単すぎる」と思える基礎問題集でも、確実に解けるまで繰り返し演習しましょう。特に、数学・理科の基礎問題は、公式や定理を理解した上で使いこなせるかが重要です。 - 知識の定着を意識した学習をする

参考書を読むだけでなく、手を動かして問題を解くことを意識しましょう。また、アウトプットを増やすために、定期的に問題演習を取り入れるのが効果的です。 - 「なぜ?」を意識しながら学ぶ

単なる暗記ではなく、根本的な仕組みを理解することが重要です。例えば、化学の反応式を覚えるだけでなく、なぜその反応が起こるのかを考えながら学習すると、応用問題にも対応できるようになります。 - 勉強計画を立て、基礎の復習をルーチン化する

学習計画を立てる際は、「基礎→標準→応用」の順番で進め、定期的に基礎に戻る時間を作ることが大切です。一度学んだ内容でも、復習を繰り返すことで、長期記憶として定着します。

基礎を徹底することで、応用問題への対応力が向上し、試験本番でも安定した得点力を発揮できるようになります。次の項目では、応用力を高めるために必要な演習方法について解説します。

演習不足により応用力が足りない

医学部受験では、知識を持っているだけでは合格できません。基礎が固まっていても、それを試験で活用できる応用力がなければ、高得点を取るのは難しくなります。特に医学部の入試問題は、単なる暗記では解けない問題や、思考力・応用力を試される設問が多く出題されます。そのため、演習量の不足は致命的なミスにつながる可能性があります。

応用力が不足する原因

| 原因 | 具体的な例 |

|---|---|

| 演習量の不足 | 参考書を読むばかりで、実際に問題を解く機会が少ない |

| 解答の丸暗記 | 問題の解法を丸暗記してしまい、応用問題に対応できない |

| 実戦的な訓練不足 | 限られた時間の中で解く練習をしていないため、本番で時間が足りなくなる |

| 解き直しの不徹底 | 間違えた問題を復習せず、同じミスを繰り返してしまう |

応用力を鍛えるための演習方法

- さまざまな形式の問題を解く

医学部受験では、学校や予備校で扱う標準問題だけではなく、応用問題や過去問にも触れることが重要です。難問に取り組むことで、思考力や柔軟な対応力が鍛えられます。 - 解答プロセスを意識する

答えが合っているかどうかだけでなく、どのように考えたかを振り返ることが大切です。「なぜこの解法を選んだのか」「他の解法はないか」といった視点を持つことで、応用力が身につきます。 - 制限時間を設定して解く

試験本番では、時間内に解き切る力も求められます。普段の演習から、時間を計りながら問題を解くことで、試験本番でもスムーズに解答できるようになります。 - 間違えた問題は必ず解き直す

解いた問題の中で、間違えたものや時間がかかったものは、解説を読んで理解した後に、もう一度解き直すことが必須です。同じミスを繰り返さないためにも、ノートに「間違いノート」を作るのも有効です。

演習量を増やし、応用力を鍛えることで、本番の試験でも臨機応変に対応できるようになります。次の項目では、医学部合格のために欠かせない「志望校対策」について解説します。

志望校対策が不十分

医学部受験では、大学ごとの出題傾向を理解し、それに沿った対策をすることが重要です。しかし、多くの受験生は「とりあえず勉強する」ことに集中してしまい、志望校ごとの特徴を分析しないまま本番を迎えてしまいます。これでは、どれだけ学力があっても、試験本番で最大限の力を発揮することは難しくなります。

志望校対策が不足する原因

| 原因 | 具体的な例 |

|---|---|

| 大学ごとの傾向を知らない | 志望校の過去問を分析せず、一般的な勉強だけで対策している |

| 必要な科目・配点を考慮していない | 志望校の配点を理解せず、重要な科目の勉強に時間を割けていない |

| 試験形式に慣れていない | 記述・マーク式などの違いを意識せず、試験本番で戸惑う |

| 小論文・面接対策が不足 | 医学部特有の小論文や面接の対策を後回しにしてしまう |

志望校ごとの対策を万全にする方法

- 過去問を徹底分析する

志望校の過去問を最低でも3~5年分は解き、出題傾向を把握しましょう。特に、「どの科目に力を入れるべきか」「頻出分野はどこか」を明確にし、自分の勉強の方向性を定めることが大切です。 - 配点に応じた勉強バランスを取る

医学部の試験では、大学ごとに科目ごとの配点が異なります。例えば、ある大学では数学の比重が大きいのに対し、別の大学では英語が重要視されることもあります。志望校の配点を考慮し、効率的に勉強時間を配分しましょう。 - 試験形式に合わせた演習を行う

医学部の試験には、マーク式・記述式・論述式などさまざまな形式があります。自分の志望校がどの形式で出題するのかを確認し、それに沿った対策を進めることが重要です。 - 小論文・面接対策も早めに開始する

多くの受験生が後回しにしがちな小論文や面接ですが、医学部では特に重要視される要素です。医学に関する時事問題をチェックし、自分の意見を論理的にまとめる練習をしておきましょう。

志望校対策を徹底することで、試験本番でも自信を持って問題に取り組むことができます。次のセクションでは、医学部全落ちから立ち直るための第一歩について解説します。

医学部全落ちから立ち直るための第一歩

医学部受験に全落ちしてしまったとき、多くの受験生は「何が悪かったのか」「次にどうすればいいのか」と不安に襲われるものです。しかし、大切なのはこの失敗をただの挫折で終わらせず、次の合格へとつなげるための一歩を踏み出すことです。

まずは、今年の受験を振り返り、どのような点が不合格につながったのかを冷静に分析することが重要です。その上で、新たに浪人生活の目標を設定し、計画的に勉強を進めることで、次回の受験で確実に合格へと近づくことができます。

ここでは、自己分析を通じて受験の課題を明確にする方法や、浪人生活を成功させるための目標・スケジュールの立て方について詳しく解説します。まずは過去の失敗を振り返り、次の受験に向けた最適な戦略を考えていきましょう。

過去の失敗を振り返り自己分析を行う

医学部受験に全落ちした原因を克服するためには、まず自分自身の弱点を正確に把握することが不可欠です。ただ漠然と「勉強が足りなかった」と考えるのではなく、どの科目のどの部分が苦手だったのか、学習方法に問題がなかったかを具体的に振り返りましょう。

自己分析をする際には、以下のようなポイントに注目すると、改善すべき課題が明確になります。

| 分析項目 | 具体的なチェックポイント |

|---|---|

| 学力面 | ・基礎問題は確実に解けたか? ・応用問題に対応できたか? |

| 学習方法 | ・効率的な勉強ができていたか? ・インプットとアウトプットのバランスは適切だったか? |

| 時間管理 | ・1日の勉強時間は十分だったか? ・科目ごとの配分は適切だったか? |

| 生活習慣 | ・十分な睡眠を取っていたか? ・体調管理はできていたか? |

具体的な振り返り方法

- 過去問の結果を分析する

過去に受けた医学部の試験で、どの問題で失点したのかを細かく振り返ることが重要です。特に「解けたはずなのにミスをした問題」「まったく手がつかなかった問題」に着目し、どの分野が弱点なのかを明確にしましょう。 - 学習計画と実行のズレを確認する

当初の学習計画通りに勉強を進められたかを振り返り、計画と実際の学習内容にズレがあった場合、その原因を突き止めることが大切です。たとえば、「苦手科目を後回しにしてしまった」「演習量が不足していた」など、自分の行動を客観的に分析しましょう。 - メンタル面の影響を考える

医学部受験は長期戦です。試験直前に緊張しすぎたり、思うように集中できなかったりした経験があれば、メンタル面の課題として対策を講じることも必要です。リラックス法や試験当日のルーティンを見直すことで、次回の受験に向けた改善が可能です。

自己分析を徹底することで、次の受験に向けた具体的な改善策が見えてきます。次に、この分析結果をもとに浪人生活の目標とスケジュールを設定していきましょう。

浪人生活の目標とスケジュールを設定する

浪人生活を成功させるためには、明確な目標を持ち、それに基づいたスケジュールを立てることが重要です。ただ闇雲に勉強するのではなく、「いつまでに、何を、どのレベルまで仕上げるか」を具体的に決めることで、計画的な学習が可能になります。

目標設定のポイント

| 目標の種類 | 具体的な設定方法 |

|---|---|

| 長期目標 | ・来年の医学部合格を目指す ・各科目の偏差値を○○まで上げる |

| 中期目標 | ・○月までに基礎固めを完了する ・過去問で合格ラインの点数を取れるようにする |

| 短期目標 | ・今月中に数学の苦手単元を克服する ・毎週○○時間、英語の演習を行う |

効果的なスケジュールの立て方

- 科目ごとの優先順位を決める

すべての科目を同じペースで勉強するのではなく、特に苦手な科目に重点を置いた学習計画を立てることが重要です。得意科目は維持する形で、苦手科目には多めの学習時間を確保しましょう。 - 「基礎→応用→実践」の流れを作る

医学部受験では、基礎力の定着が合否を分けるため、最初の3~4か月は徹底的に基礎固めを行いましょう。その後、応用問題や過去問演習にシフトし、試験本番に向けて実践的な練習を積むことが重要です。 - 生活リズムを整える

浪人生活では、自由な時間が増える分、生活リズムが乱れがちです。しかし、医学部受験では長時間の集中力が求められるため、規則正しい生活を維持することが成功の鍵となります。特に、毎日同じ時間に起床・就寝する習慣をつけることが大切です。 - 定期的に振り返りを行う

計画を立てた後は、それを実行するだけでなく、毎月・毎週ごとに進捗をチェックし、必要に応じて修正することが重要です。計画が順調に進んでいるかを確認し、遅れがあればすぐに軌道修正するようにしましょう。

適切な目標設定とスケジュール管理を行うことで、浪人生活を効率的に過ごし、来年の医学部合格を現実のものとすることができます。次の章では、具体的な勉強法について詳しく解説していきます。

医学部受験で合格を掴むための勉強法

医学部合格を目指すためには、正しい勉強法を実践することが不可欠です。単に長時間勉強するだけでは、成績の向上にはつながりません。医学部受験では、基礎を確実に固めること、効果的な演習を行うこと、そして小論文や面接の対策を万全にすることが求められます。

まずは、どの科目でも欠かせない「基礎固め」の重要性について解説します。その後、応用力を鍛えるための演習方法や模試の活用法について詳しく説明し、最後に小論文・面接対策のポイントを紹介します。正しい勉強法を実践し、次の受験で確実に合格を掴み取りましょう。

基礎固めを徹底的に行う

医学部合格を目指す上で、基礎力の定着は最も重要なステップです。どれだけ応用問題に取り組んでも、基礎が不十分では安定した得点にはつながりません。特に、数学・英語・理科の主要科目では、基礎が固まっているかどうかが、難問への対応力を大きく左右します。

基礎固めが不十分な場合のリスク

| リスク | 具体的な影響 |

|---|---|

| 応用問題に対応できない | 知識の土台がないため、発展的な問題を解くことが難しくなる |

| 試験本番で失点が増える | 簡単な問題でも計算ミスや誤読が増え、合格ラインに届かなくなる |

| 学習効率が悪くなる | 理解が浅いため、何度も同じ部分を学び直すことになり、時間が無駄になる |

効果的な基礎固めの方法

- 参考書は1冊を完璧にする

新しい参考書に次々と手を出すのではなく、1冊の参考書を繰り返し解くことが重要です。特に基本レベルの問題集は、完璧に理解しているかを確認しながら取り組みましょう。 - 「なぜそうなるのか」を意識する

単なる暗記ではなく、概念の理解を深めることが基礎固めのカギです。例えば、数学の公式をただ覚えるのではなく、導出方法を理解することで、応用問題への対応力も向上します。 - 毎日少しずつ復習する

人間の記憶は時間とともに薄れてしまうため、定期的に復習を行うことで、知識を定着させることができます。学んだ内容を1週間後・1か月後にもう一度確認し、長期記憶として定着させましょう。

基礎固めをしっかり行うことで、応用力の向上にもつながります。次に、演習と模試を活用して、実践力を強化する方法について解説します。

効果的な演習と模試を活用する

医学部受験では、知識を持っているだけでなく、それを試験で活かす力が求められます。そのため、基礎を固めた後は、実践的な演習を増やし、試験本番を想定した対策を行うことが不可欠です。

演習不足による失敗の原因

| 原因 | 具体的な問題点 |

|---|---|

| 問題を解く経験が不足 | 試験本番で時間が足りなくなる |

| 解き直しが不十分 | 同じミスを繰り返し、成績が伸びない |

| 過去問の活用が不十分 | 志望校の傾向に沿った対策ができていない |

効果的な演習のポイント

- 制限時間を意識する

本番の試験では時間内に解き切ることが求められるため、普段の演習から時間を測りながら解く習慣をつけましょう。特に、医学部の試験は長文読解や記述問題が多いため、限られた時間で素早く解く練習が必要です。 - 間違えた問題の分析を徹底する

解けなかった問題は、なぜ間違えたのかを明確にすることが重要です。計算ミス、知識不足、読解ミスなど、間違いの原因を特定し、再発防止策を考えましょう。 - 志望校の過去問を活用する

医学部ごとに出題傾向が異なるため、志望校の過去問を分析し、それに合わせた対策を行うことが重要です。できれば、3〜5年分の過去問を解き、出題傾向や時間配分の感覚を身につけましょう。 - 模試を受けて実力を確認する

定期的に模試を受けることで、現在の実力を把握し、弱点を明確にすることができます。模試の結果をもとに、どの分野に重点を置いて学習すべきかを見直し、次の勉強に活かしましょう。

実践的な演習と模試を活用することで、本番での得点力を大幅に向上させることができます。次に、医学部受験で重要な小論文と面接の対策について解説します。

小論文と面接対策を万全にする

医学部受験では、筆記試験の成績だけでなく、小論文や面接の評価も合否に大きく影響します。特に、私立医学部では面接の比重が高く、適切な準備を行わなければ、不合格となる可能性もあります。

小論文対策のポイント

- 医学に関する時事問題をチェックする

医学部の小論文では、医療倫理や社会問題に関するテーマが出題されることが多いため、日頃からニュースや専門書に目を通し、知識を深めておきましょう。 - 論理的な構成を意識する

小論文では、主張と根拠を明確に示すことが求められます。以下のような構成を意識して書くと、論理的な文章になります。構成 内容 導入 テーマに対する背景や問題提起 本論 自分の意見とその根拠 結論 まとめと提案

面接対策のポイント

- 自己PRと志望動機を明確にする

面接では、「なぜ医師を目指すのか」「なぜこの大学を志望するのか」といった質問が必ずされます。自分の言葉で明確に説明できるように準備しておきましょう。 - 模擬面接を活用する

実際の面接形式で練習することで、本番の緊張を和らげることができます。家族や先生と模擬面接を行い、話し方や受け答えの改善点を確認しましょう。 - 医療倫理や時事問題に関する意見を持つ

医学部面接では、医療の現場で起こる問題についての意見を求められることがあります。例えば、「安楽死の是非」や「医師の働き方改革」など、議論が活発なテーマについて自分の考えを整理しておきましょう。

小論文と面接対策を万全にすることで、筆記試験だけでは伝えきれない「医師としての適性」を評価してもらうことができます。適切な準備を行い、合格への可能性を最大限に高めましょう。

医学部専門予備校を活用するメリット

医学部受験は、高い学力だけでなく、大学ごとの出題傾向を踏まえた戦略的な対策が求められます。しかし、独学や一般的な予備校のカリキュラムでは、医学部受験に特化した学習環境を整えるのが難しいこともあります。

そこで、有効な選択肢の一つが医学部専門予備校の活用です。医学部受験に特化したカリキュラムのもと、最短ルートで合格を目指せる学習環境が整っているため、効率的に成績を伸ばすことが可能です。

ここでは、医学部専門予備校の具体的なメリットとして、「医学部受験に特化したカリキュラムを受けられること」「専門的な視点から自分の弱点を分析し、適切な対策ができること」について詳しく解説します。医学部合格を目指す上で、最適な学習環境を見極めるための参考にしてください。

医学部受験専門のカリキュラムを受けられる

医学部専門予備校の最大のメリットは、医学部合格に特化したカリキュラムを受けられることです。一般的な予備校とは異なり、医学部入試に必要な知識やスキルを効率よく学べる環境が整っています。

医学部専門カリキュラムの特徴

| 特徴 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 医学部入試に特化した授業 | 医学部の試験で頻出の問題や傾向を徹底分析した授業を受けられる |

| 高密度なカリキュラム | 必要な知識を短期間で身につけられるカリキュラムが用意されている |

| 少人数制・個別指導 | 生徒一人ひとりのレベルに合わせた指導が受けられる |

| 小論文・面接対策の充実 | 医学部特有の小論文・面接の対策が組み込まれている |

一般的な予備校と医学部専門予備校では、カリキュラムの質や指導の方法が大きく異なります。医学部合格に必要な対策を効率的に進めたいなら、医学部専門予備校のカリキュラムを活用するのが最適な選択肢となります。

客観的な視点から自分の弱点を対策できる

医学部受験では、自分の学力を正確に把握し、苦手分野を効率的に克服することが重要です。しかし、独学では「どこが苦手なのか」「どう対策すればよいのか」を客観的に分析するのが難しいことがあります。

医学部専門予備校での弱点克服のポイント

- 定期的な学力診断で弱点を把握

医学部専門予備校では、定期的な模試や学力診断を実施し、自分の学力を客観的に分析する機会が多く用意されています。これにより、どの分野が苦手なのかを明確にし、適切な対策を講じることが可能です。 - プロの講師による個別指導

独学では気づきにくい弱点も、経験豊富な講師の視点で適切に指導してもらえます。特に、医学部受験の特徴を熟知した講師陣の指導を受けることで、合格に直結する学習法を身につけることができます。 - 学習計画の最適化

苦手科目や弱点を克服するために、受験生ごとに最適な学習プランを作成してくれるのも、医学部専門予備校の大きな魅力です。学習の進捗を確認しながら、必要に応じて計画を修正し、最短で合格レベルに到達する戦略を立てることができます。

医学部専門予備校を活用することで、単に勉強時間を増やすのではなく、効率よく成績を伸ばし、合格に向けた万全の準備を整えることができます。次のセクションでは、具体的にどのようなサポートが受けられるのかを詳しく解説します。

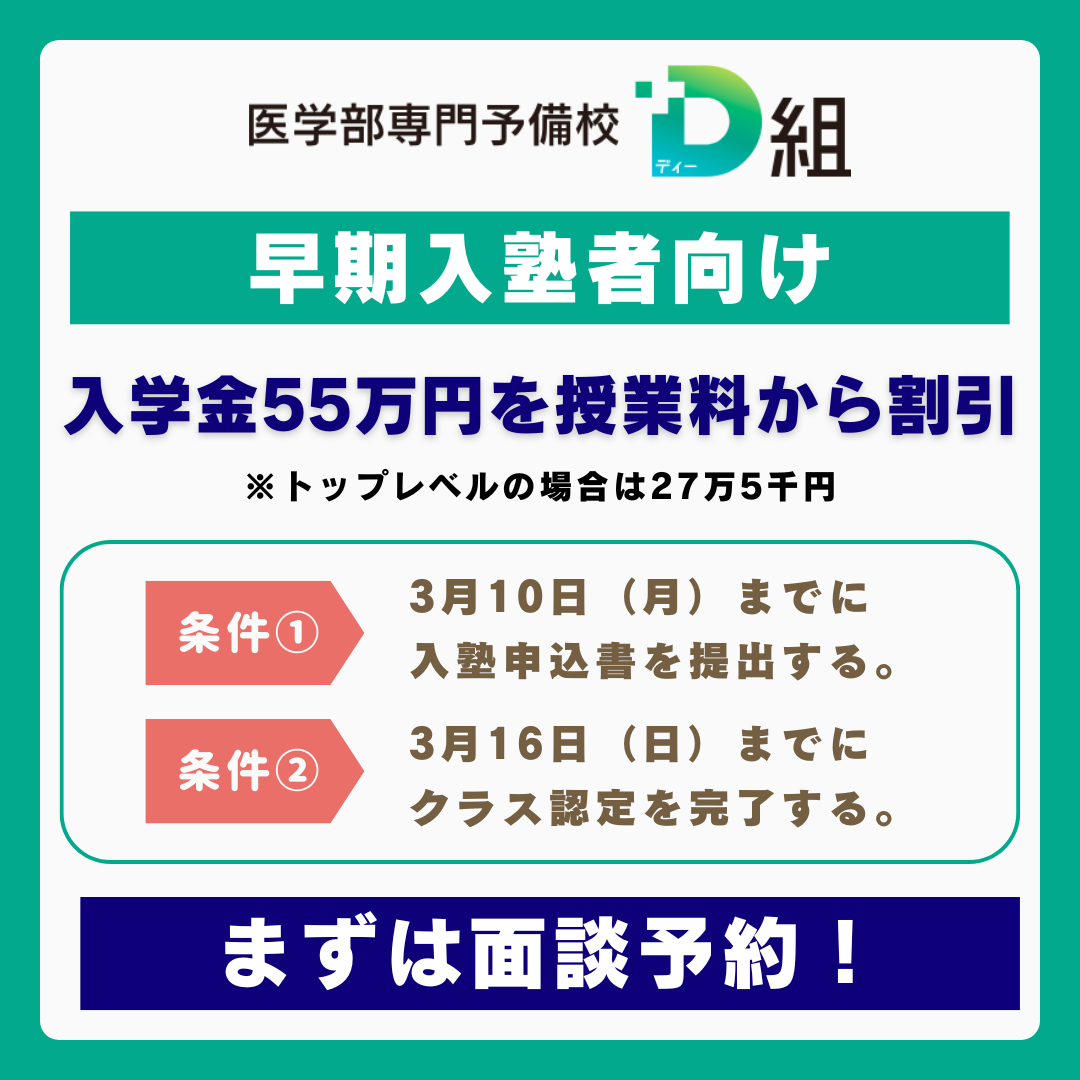

D組は医学部を諦めたくない人を全力でサポートします

医学部受験に全落ちしてしまうと、「もう自分には無理かもしれない」「どうやって勉強すればいいのかわからない」と不安を感じることもあるでしょう。しかし、適切な学習環境と戦略的な対策を実践すれば、どんな学力レベルからでも医学部合格を目指すことは可能です。

D組では、現在の学力に関係なく、一人ひとりに合った指導を行い、医学部合格を全力でサポートします。基礎科目の徹底指導はもちろん、小論文や面接対策、医学部受験の傾向分析まで総合的にカバーし、合格への最短ルートを提供します。

ここでは、D組の具体的なサポート内容として、「どんな学力でも合格を目指せる指導」「小論文・面接対策の充実」「医学部受験の傾向と対策を押さえた授業」について詳しく解説します。医学部合格に向けて、今からできる最善の選択を考えていきましょう。

現時点でどんな学力でも医学部合格を目指せる

医学部合格を目指す上で、「自分の学力では難しいのではないか」と不安に感じている方も多いかもしれません。しかし、D組では現時点での学力に関係なく、一人ひとりに合わせた学習プランを提供し、医学部合格を現実のものにするサポートを行っています。

D組の学習サポートの特徴

| 特徴 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 個別指導で徹底フォロー | 一人ひとりの学力に合わせた最適なカリキュラムを作成 |

| 基礎から応用まで段階的に学習 | 学力に応じた指導で、無理なく確実にレベルアップ |

| 専門講師による戦略的指導 | 医学部受験に精通したプロの講師陣が直接指導 |

| 学習計画の最適化 | 志望校に合わせた学習スケジュールを作成し、効率的に学べる環境を提供 |

学力に自信がなくても、適切な学習法と環境を整えることで、医学部合格は十分に可能です。

基礎科目以外の小論文、面接対策も充実

医学部受験では、筆記試験だけでなく、小論文や面接も合否に大きく影響します。特に私立医学部では面接の比重が高く、しっかりとした対策が不可欠です。D組では、これらの対策にも力を入れ、総合的な受験対策を提供しています。

D組の小論文・面接対策のポイント

- 医学・医療に関する時事問題を徹底分析

小論文では、医療倫理や社会問題に関するテーマが頻出です。D組では、最新の医療ニュースをもとに論理的に意見をまとめる力を養う指導を行っています。 - 面接の想定質問を徹底対策

面接では、「医師を目指す理由」や「志望校を選んだ理由」などが問われます。D組では模擬面接を繰り返し実施し、実戦形式で受け答えの精度を高めることができます。 - エキスパートによる個別指導

小論文や面接は、独学で対策するのが難しい分野です。D組では、医学部受験に精通した講師が一人ひとりの課題を分析し、適切な指導を行うことで、確実に合格レベルへと引き上げます。

筆記試験だけでなく、小論文や面接もしっかり対策することで、医学部合格の可能性を大きく広げることができます。

医学部受験の傾向と対策を押さえた授業を実施

医学部受験は、一般的な大学受験とは異なり、大学ごとに試験の特徴や難易度が大きく異なります。そのため、志望校ごとの傾向を分析し、それに応じた対策を行うことが合格への近道です。D組では、過去のデータをもとに医学部受験の傾向を徹底分析し、最適な学習プランを提供しています。

志望校別の対策が重要な理由

| 医学部受験の特徴 | 具体的な違い |

|---|---|

| 大学ごとの出題傾向 | 数学の難易度が高い大学、英語重視の大学など、試験内容が異なる |

| 配点の違い | 科目ごとの配点が異なり、得意科目を活かせる大学もある |

| 面接・小論文の比重 | 面接を重視する大学、小論文で評価が決まる大学がある |

D組の医学部受験対策のポイント

- 志望校別の過去問分析

医学部の試験では、大学ごとの出題傾向を知ることが合格のカギです。D組では、過去問を徹底的に分析し、志望校に最適な対策を実施します。 - 効率的な学習計画を提供

医学部合格に必要な学力は、短期間で身につくものではありません。D組では、一人ひとりの学力と志望校に応じた最適な学習スケジュールを作成し、合格への道筋を明確にします。 - 最新の医学部受験情報を活用

医学部入試は年々変化しており、最新情報の把握が欠かせません。D組では、最新の入試動向を反映した授業を行い、受験生が常に最適な対策を取れるようサポートします。

医学部受験は情報戦でもあります。D組の徹底した傾向分析と個別対応により、合格の可能性を最大限に引き上げることができます。

D組では、筆記試験対策だけでなく、小論文・面接対策、志望校別の戦略的な学習まで、医学部合格を目指すすべての受験生を徹底的にサポートしています。「現時点での学力に不安がある」「受験対策をどのように進めればよいかわからない」という方も、D組の指導を受けることで、医学部合格への道が確実に開けます。

まとめ

医学部受験で全落ちしてしまったとしても、適切な対策を講じれば、次の受験で合格を掴むことは十分可能です。不合格の原因を冷静に分析し、基礎固めを徹底するとともに、効果的な演習や模試を活用して実践力を高めることが重要です。また、小論文や面接対策を早めに始めることで、総合的な評価を高めることができます。

さらに、医学部専門予備校を活用することで、医学部受験に特化したカリキュラムを受けながら、客観的な視点で自分の弱点を克服することが可能です。D組では、現在の学力に関係なく、一人ひとりに合わせた指導を行い、医学部合格を全力でサポートしています。

医学部受験は決して簡単ではありませんが、諦めずに正しい戦略で学習を進めれば、合格への道は必ず開けます。次の試験で合格を勝ち取るために、今できることから始めていきましょう。