東京医科大学医学部物理(2025年度/一般)-入試情報

出題形式

選択肢

試験時間

60分(理科2科目120分)

難度(5段階)

3.5(やや難しい)※

分量(必要時間)

110分(多い)※

合格に要する正答率予想

42% ※

大問数

5問

出題内容

小間集合, 斜方投射されて斜面に衝突する物体の運動, ドップラー効果, RLC直列交流回路, 熱サイクル

求められているもの

例年通り分量が極めて多く,すべて解き終えることは想定されていない。解きやすい大問,設問を選択する見極力が必須である。逆に言えば,不得意な分野を避けても十分合格点に達することができる。個々の設問に関して言えば,最低限の物理の能力を有することは前提として,数学を物理に使いこなすことが要求されている。計算ミスによって辿り着く誤答選択肢がほぼすべて用意されており,選択肢に救われることがない。総じて,満遍なく卒なくこなすより,得意分野を磨くような学習をしてきた学生が求められている。

東京医科大学医学部物理(2024年度/一般)-入試情報

出題形式

選択肢

試験時間

60分(理科2科目120分)

難度(5段階)

3.3(標準)※

分量(必要時間)

73分(やや多い)※

合格に要する正答率予想

70% ※

大問数

5問

出題内容

小間集合, 斜方投射されて斜面に衝突する物体の運動, ドップラー効果, RLC直列交流回路, 熱サイクル

求められているもの

問題の分量が多く,解きやすい問題を見極め着実に得点を積み上げていく力を重視していると考えられる。臨床医として短時間で必要な情報を得て素早く判断する能力が求められている。

※難度、分量、合格正答率は講師コメント・編集部推定。

今月は医学部専門予備校D組物理科講師の三宅 唯先生に東京医科大学物理の入試対策をお聞きしました。

「名物試験」からの変革期

三宅 唯先生よろしくお願いいたします。早速ですが近年の東京医科大学の物理には特別な傾向はありますか。

そうですね。東京医科大学といえば100年以上の歴史ある医大でして,キャンパスが新宿という極めて都心に位置することもあり,かなり人気の私立医学部です。これまで担当した医学部志望生の中にも,地方から上京して東京医科大学で医学を学びたいと第一志望に据える受験生がたくさんいました。志望理由を聞いたとき「新宿はオシャレだからです」と率直に答える受験生もいたぐらいです。首都圏に生活している人間としましては新宿がオシャレなのかはよくわかりませんが,そのかわいらしく素直な若者の志望動機に心をうたれ,一生懸命に指導したものです。しかし,なかなか簡単に合格とはなりませんね。それは東京医科大学の特徴的な出題傾向にあるのかもしれません。

物理の出題傾向といえば,近年でもその片鱗は残っているのですが,過去,東京医科大学の物理は受験業界では有名な名物試験でした。2021年までの長い間,すべての設問が数値計算問題であり,有効数字の扱いと計算精度に強く注意を払わなければならない厳しい試験だったのです。近年は段階的ですが少しずつその傾向が変化していっているように感じます。ここ20年ぐらいですと入試傾向の大きな変調は2014年と2022年にありました。

過去の鋭い特徴:全問数値計算と資料活用

なるほど。過去の東京医科大学には名物試験たる鋭い特徴があったわけですね。近年の傾向とはまた違うかもしれませんが,参考までに具体的にどのような特徴があったのでしょうか。

そうですね。近年の傾向とは直接は結びつかなくとも,志望校の出題の歴史を知ることには一定の価値があると思います。では過去の東京医科大学の鋭い特徴を具体的に語らせてください。特に2013年までは難度や分量としては標準的でしたが,

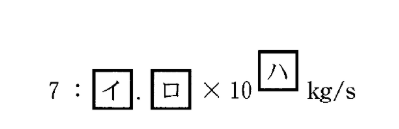

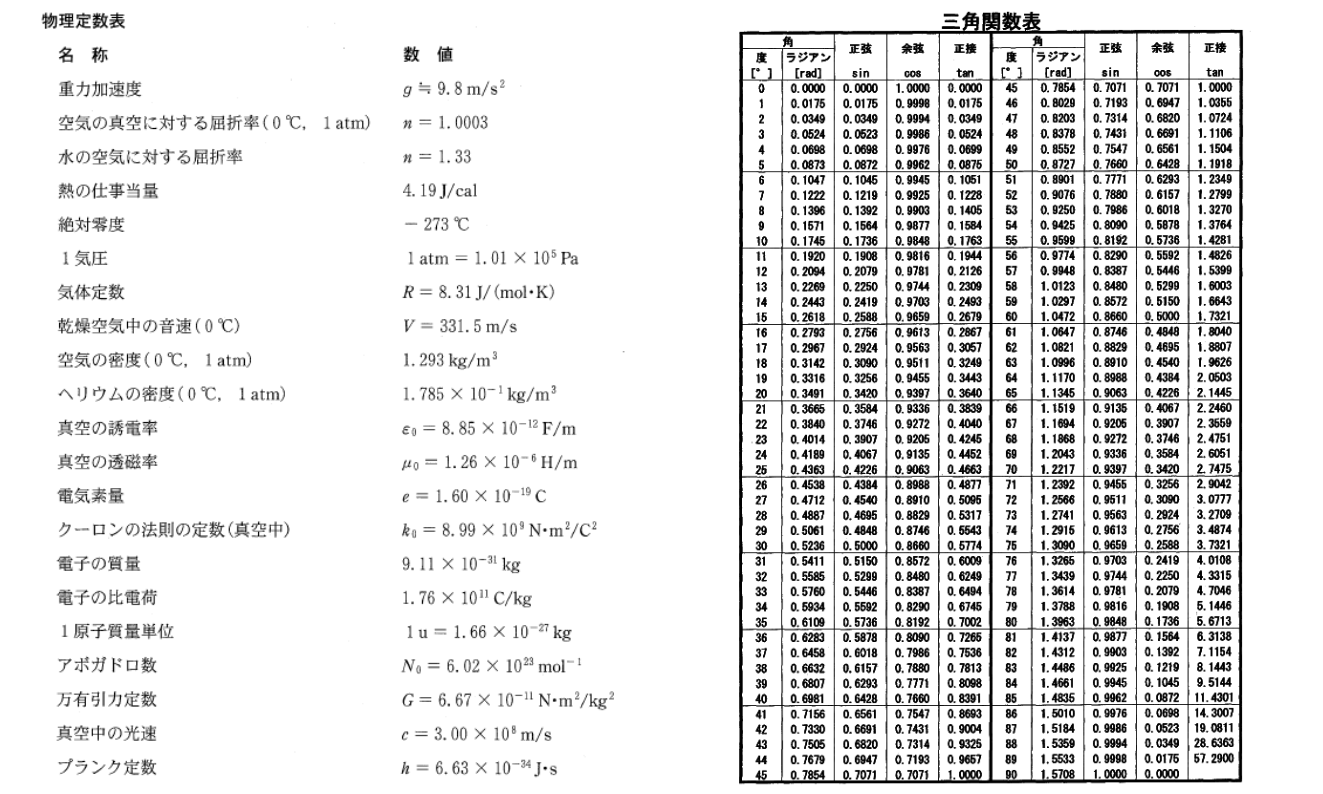

のように,選択肢があるわけではなく,すべての数値が完全に一致していることが求められていました。また,次図のような物理定数表や三角関数表が与えられており,必要に応じて使いこなすことが必須でした。

これらの表を使いこなすのはそれほど難しいわけではありませんが,法則代入の単純計算のみならず,情報の海から目的達成に必要な情報を抜き出す能力も同時に問われているわけです。私としましては,東京医科大学がその医学部への入学許可において重視しているのが「見たことのない難問を解き明かす能力」よりも「典型的な問題において,適切な方法を選び,資料から必要な情報を読み取り,ミスのない対応をする能力」なのだろうと推察していました。もちろん,医師としては難しい状況に自分の頭でしっかり考えて対応する能力も必要でしょうが,あくまで「入学」の試験ですから,臨床医となるにあたって必要な最低限の能力を求めているのかなと。計算ミスの多い私には厳しい試験のように感じますが,些細なミスが大きな事故につながりうる職だからこそ,その入り口ではしっかりと選抜しておかなければならないのだろうなと感じていました。

2014年以降の変化:選択式への移行と揺り戻し

すると2014年以降から少しずつ出題傾向が変わってきたのでしょうか。

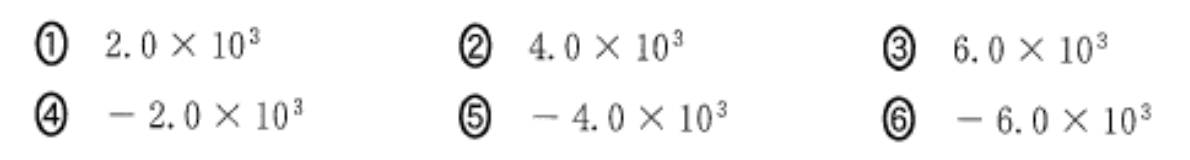

はい。その通りです。2014年以降も2021年までは数値計算をメインに問うているのには変わりありませんが,次のような数値の選択肢から適切なものを選ばせる形式に変わりました。

これはかなり大きな変化です。すべての桁を正しく答える方がずっと厳しいですから。計算ミスがあっても選択肢によって救われる仕様に変わったのです。驚きの革命でした。そして,この頃からだと思います。少しずつ,難度が高くなり分量が増えてきました。一問一答的な単発の問題の集合から,少しずつ応用的な問題が増えてきました。それまで大問数が5問だったのですが,年度にもよりますが7~9問出題されるようになりました。近年では

2023年8問 → 2024年6問 → 2025年5問

と減少傾向にありますが,これが堅持されるかどうかは不明です。

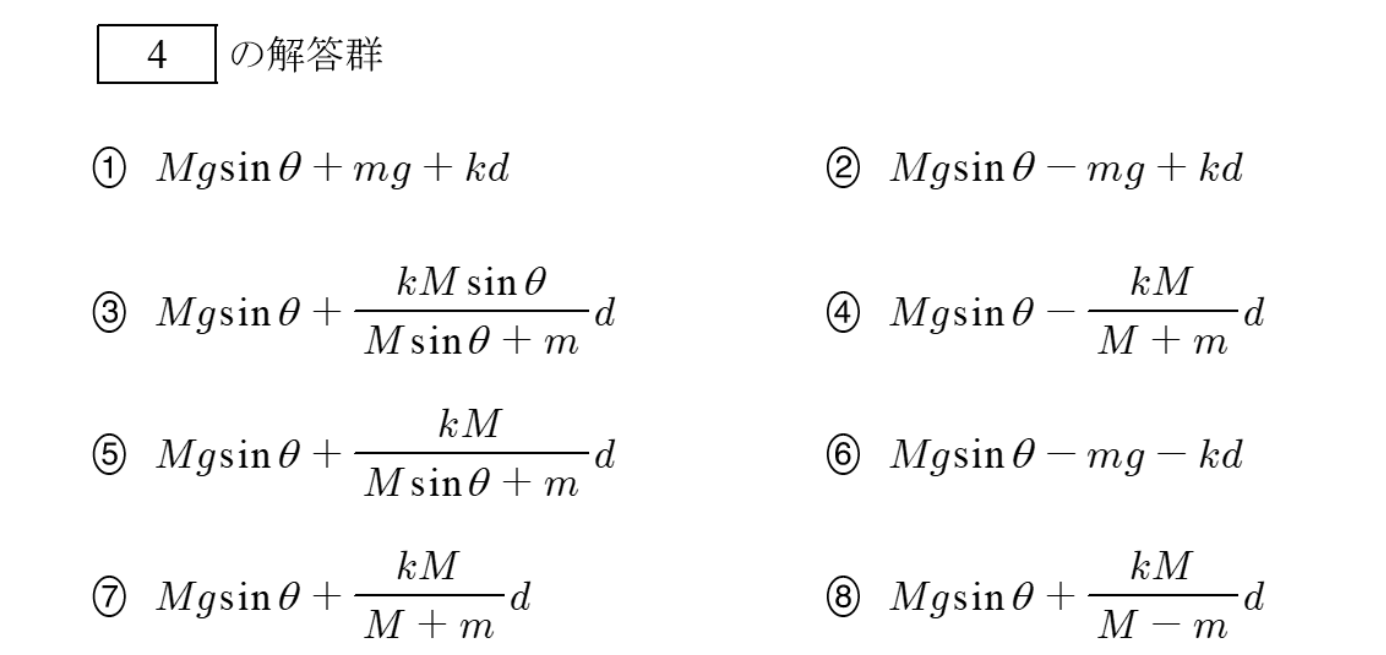

2022年には数値計算問題が最終問題(第7問原子物理)のみとなり,なんと第1問から第6問までのすべての問題が次のような文字式計算の選択肢問題に変わりました。

この試験日は「東京医科大学が数値計算の出題をやめた日」として,業界ではかなり話題となりました。数値計算が苦手な物理講師の私としては嬉しいことですが,東京医科大学の出題がオーソドックスな私立医学部と同じようになってしまったことは少し寂しい気もしました。数値計算を出題することには一定の意味があると思っていましたから。今年(2025年)では40%ぐらいが数値計算問題であり,数値計算の東京医科大学の側面がやや復活しつつあるように感じます。極端に減らしたことへの意見が,外部からだけでなく内部的にも出て揺り戻したのだろうと思います。こういうことは変革のときにはよくあることです。今後も数値計算問題の出題率はこれぐらいの割合(30%~50%程度)に落ち着くのだろうと個人的には予測しています。

数値計算に込められた意図:実のある物理とミス防止

「数値計算を出題することには一定の意味があると思っていた」とおっしゃっていましたが,東京医科大学医学部が数値計算を多く出題している意図はどういったものだと考えていますか。

そうですね。「計算ミスをしやすい人間かどうかの線引き」という意味だけではないように思うのです。東京医科大学が数値計算にこだわってきたのには多分,もう一つの理由があるのだと思います。

多くの大学入試では文字式による物理計算がほとんどですが,文字式であると「どのような数値が尋常であり,どのような数値だと異常なのか」という具体性が隠されてしまいます。これはあまり良くないことです。例えば光の波長をλとおいてしまうのは勝手ですがλ=3mとなることはあり得ません。そんなものは眼球で視認できません。無線通信(特にテレビのアナログ放送)に用いる電波の波長です。アナログ放送の電波が目で見えたらそれはその方の超能力です。直ちに研究対象です。

文字式を追うのに精いっぱいになってしまうと,おかしい数値は見た瞬間におかしいと判断できる能力が培われません。大人の方々は驚くかもしれませんが,高校生は思いの外,数値や単位に疎いものです。ある基礎クラスで受講生に対して「地球半径はどれくらいだろう」と聞いて,

① 600kmぐらい ② 6000kmぐらい ③ 60000kmぐらい

の選択肢をあげると,なんと③に手を挙げた高校生が半分以上いたことがあります。驚きのあまり膝を床につきました。日本列島が半径に20個ぐらい入っちゃう。地球は大きいとはいえ,それでは地球一周など夢のまた夢になってしまいます。衝撃の事実ではありますが高校生たちは若く,これからの人たちです。知識や経験の不足もあるでしょうが,基本的に知識と知識を結ぶ能力がまだまだ成長していないのです。そんな高校生たちに少しでも実のある物理を,と考えて,私は講義で一生懸命に数値や単位の話をします。やがて大人になったときに知識と知識が結ばれて知恵となっていくことを信じています。

東京医科大学は物理がただの座学で終わらないように,また受験生に数値と単位を肌で感じてもらうために,数値計算の問題を出しているのではないかと思います。人間であれば計算ミスは誰にでもあります。しかし計算を間違ったときに「あれ,こんな数値は見たことないぞ?あり得るのか?」と気づけること。それは起こりうる大きな人為的ミスを防ぐための心強い保険でもあるのです。

大問数減少でも分量は異常:問われる「見極力」

近年,東京医科大学の入試問題数が減少傾向にあるとおっしゃっていましたが,それは受験生にとっては喜ばしいことでしょうか。

うーん,そうですね。それは一概にYESとは言えません。

例えば2024年は6大問構成でした。応用的な問題が多いですが難度的に高校生に理不尽な点はありません。医学部受験生として相応しい学習量をこなせていれば,高精度で解答できる問題ばかりです。しかし,分量としては試験時間の理科120分(物理60分)で受験生が終えるにはちと厳しい構成です。総じて演習をしっかり積んで解答速度と解答精度を向上させていれば7割ほどで合格圏内となるでしょう。

次いで2025年は5大問構成でした。すると,2024年より分量が少ないかと思うかもしれませんが,全く違います。第1問に「私立医学部あるある」の小問集合が入りました。数値計算問題を減らし,さらには小問集合を出題することで,ますます他の私大医学部と区別がつきにくくなってきました。それが時代なのかもしれませんが,長い間,受験というものを見つめてきた私たち講師からすれば,大学入試が均質化,無個性化していくことは実に悲しいことです。現状の東京医科大学の物理の入試問題に残された個性は,数値計算問題を40%程度出題していることでしょうか。これはこれからも維持していってほしいな,と個人的には思います。

さて,小問集合というのは1小問ごとにテーマが異なりますから,解法においては頭の切り替えが頻繁に必要となります。よって他の大問に比べて解法に要する時間が膨らみがちです。2025年は第1問の小問集合なしでも60分では到底解き終えない分量でした。三角関数の加法定理などの公式や一次近似式に関する扱い慣れを必要とし,例年には見られないほど数理的処理に関して応用的でした。そこにさらに小問集合を入れたため,2025年は分量が異常な状態になっています。2024年など比ではないです。

このような試験となりますと,全受験生が解き終わることがないため,「どの問題に時間を使うか」が大切になってきます。D組の分析シートで言う「見極力」です。大問によって極端に配点が変わることは考えにくいため,1大問20%と考えましょう。分析シートでは解法に要する能力などにも鑑みて合格に要する正答率をオリジナルのアルゴリズムにて算出しています。2025年は42%と極めて低い数値になりました。このため,2大問と少し解答すれば合格圏内となるわけです。どの大問も完答することは難しいですが,その中でも自分が得意な分野で勝負すればいいわけです。勝ちにいこうとせず,負けないように戦うのです。自分が不慣れな問題に時間をかけてチャレンジすることは演習においては極めて大切なことですが,試験でやってはいけないのです。

次年度以降の展望:変革期は続く

次年度以降の東京医科大学の出題傾向はどのように変わっていくでしょうか。

総じて,東京医科大学の物理は未だ出題傾向の変革の中にあり,次年度の予測が立てられる定常状態にありません。揺り戻しの効果は,どの大学でも概ね2年後に現れます。2月や3月にその年の採点が終わったのち,新年度の準備に追われて,少したってから関係者による入試反省会をやって,と考えますと次年度の作問にその反省は生かせません。大学の入学試験問題なのです。学校の定期テストではありません。作問と推敲にもかなりの時間がかかるのです。2025年の難度と分量の肥大化の揺り戻しがあるとすれば2027年以降と予想されます。急いで間に合わせるかもしれないので絶対ではありませんが,傾向が2026年で大きく変わることは考えにくいです。苦手な単元の克服だけでなく得意な武器を磨いておくとともに「どの問題に時間をかけるべきか」を判断する見極力も磨いておきましょう。

なるほど,三宅 唯先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。

医学部専門予備校D組では現在の成績に関係なく10人程度の少人数クラスで三宅 唯先生の物理の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能なきめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。