東北医科薬科大学物理(2025年度/一般)-入試情報

出題形式

選択肢(100%)

試験時間

理科2科:120分

難度(5段階)

3.2(標準)

分量(必要時間)

60分(標準)

合格に要する正答率予想

60%

大問数

3問

出題内容

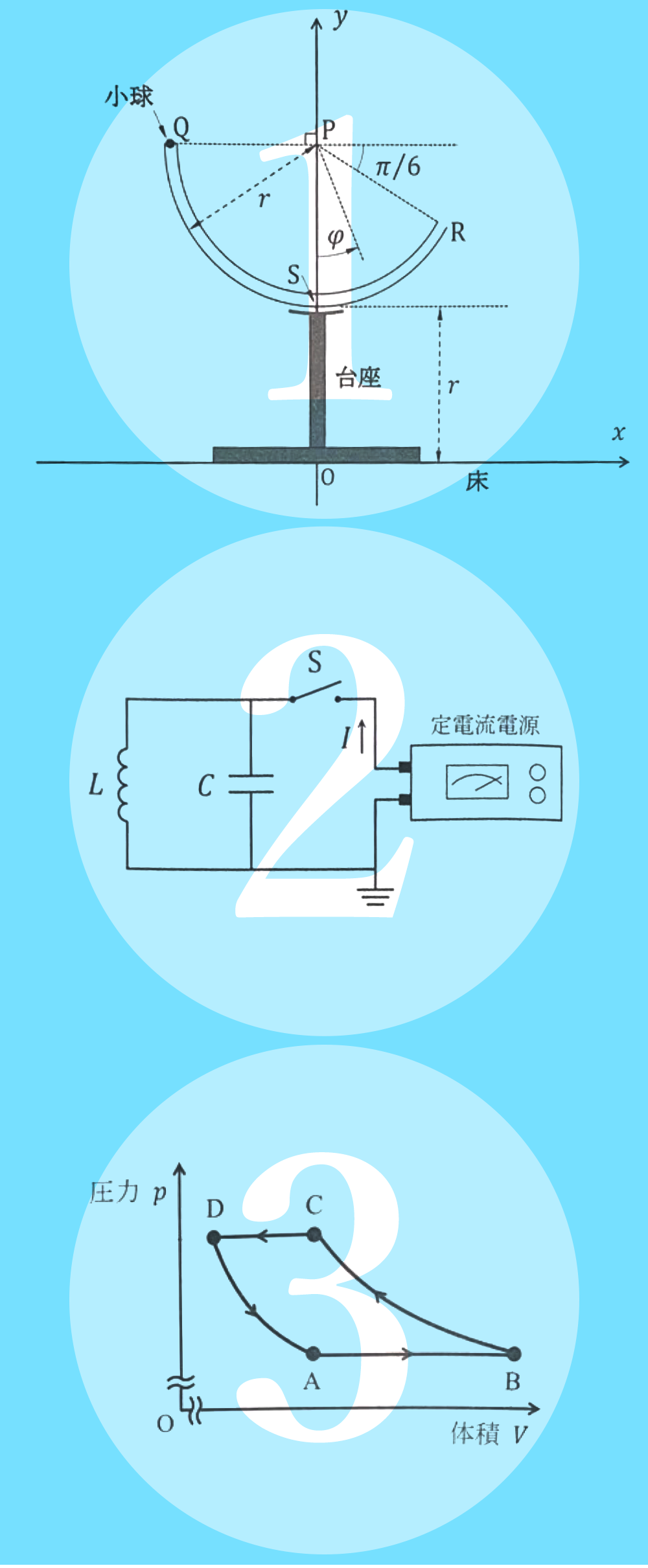

第1問:円弧状パイプ内の小球の運動,

第2問:定電流源を含む回路・電気振動,

第3問:熱サイクル

求められているもの

難関大学において標準的な問題で構成されており,やや複雑な状況設定を読み取って設問に解答する必要がある。難度の高い問題の演習経験を積んでいなければ解きにくい問題もあり,習熟度によって差がつく。表層的な学習にとどまらず,さまざまな事象に対してよく考え,自力で答えを見出す能力を持つ学生を求めていると考えられる。

東北医科薬科大学物理(2024年度/一般)-入試情報

出題形式

選択肢(100%)

試験時間

理科2科:120分

難度(5段階)

3.2(標準)

分量(必要時間)

60分(標準)

合格に要する正答率予想

73%

大問数

3問

出題内容

第1問:浮力による鉛直単振動,

第2問:RC直流回路,

第3問:接続された2容器内の気体の状態変化

求められているもの

難関大学において標準的な問題で構成されており,やや複雑な状況設定を読み取って設問に解答する必要がある。難度の高い問題の演習経験を積んでいなければ,各大問の後半の設問に解答することは難しい。表層的な学習にとどまらず,さまざまな事象に対してよく考え,自力で答えを見出す能力を持つ学生を求めていると考えられる。

今月は医学部専門予備校D組物理科講師の三宅 唯先生に東北医科薬科大学物理の入試対策をお聞きしました。

高得点をとる近道はない

本日はよろしくお願いいたします。さっそくですが、東北医科薬科大学医学部の物理に何か特筆すべき傾向はございますか。

こちらこそよろしくお願いいたします。そうですね。東北医科薬科大学の物理は難関大学の入試においては典型的といえる良問で構成されています。即答できそうな易しい問題から、計算が煩雑な問題や状況把握の難しい問題まで、難度について幅広く出題されています。

物理において大切な能力を広く問うバリエーション豊かな出題であるため、高得点をとるための近道などはなく「豊富な演習量に裏付けられた堅実な考察」を重ねてきた者だけが勝つように作られています。

制限時間に余裕があることへの留意点

すると「易しい問題を確実に解く」ということが要となってくるのでしょうか。

そうですね。物理で困っている受験生を見ているとそう言ってあげたいのですが、残念ながら全く違います。東北医科薬科大学の人気と入学難度から考えて「易しい部分だけをしっかり解答すれば合格の可能性がある」などと楽観視はできないのです。過去の合格者を見ても物理をしっかり学習してきたことが合格の最低条件となっている気がします。物理が苦手であると他教科がかなりできたとしても厳しい戦いになるでしょう。

また、物理の中に苦手分野があるのも大変危険です。無難に力学・電磁気学・波動・熱力学・原子物理の全分野を学習するべきです。原子物理については過去出題されたことがありませんが、穴にしてしまうのは非常に危険です。というのも、他の私大医学部に比して、東北医科薬科大学は大問3問と出題量が少ないのです。それなりの難問もありますから制限時間60分で「余裕がある」というほどではないのですが、なんと、すべてをしっかり解き終えることが可能なのです。これは私大医学部では珍しい傾向です。このため、仮に出題される3大問の中で1大問を丸ごと落としてしまうようだと、それだけで合格は極めて難しい状態となります。

ですから、分野の偏った学習(得意なところだけ勉強する)は東北医科薬科大学と最悪の相性です。これは全ての受験生に注意してほしいポイントです。制限時間に余裕があることは受験生にとって都合がよいこととは限らないのです。日頃から多くのことに興味を持ち、好き嫌いなく幅広く学習が進められる受験生が適していると言えます。

マークシートで得することはない

なるほど。制限時間が厳しい方が得意不得意の波がある受験生には有利なわけですね。解答形式についてはどうでしょうか。

そうですね。すべてマークシート形式の選択肢問題です。もちろん計算ミスを選択肢に救われることもありますが、だからといって易しいとはなりません。そもそも一定以上の学力水準に至っていなければ正しい解法自体が思い描けないと思います。そういったしっかりとした問題ばかりですので、結局、救われるのは合格水準に達している受験生だけだろうと思います。

単純暗記では到底対応できない試験

2025年度の出題形式に関してはどういった印象を持たれましたか。

2025年度の出題は非常にバランスがよく、内容は以下のようになっていました。

- 第1問(力学)円弧状パイプ内の小球の運動

- 第2問(電磁気学)定電流電源を含む回路と電気振動

- 第3問(熱力学)断熱変化の含まれる熱サイクル

一見して特別な癖はないように思えますが、ほとんどの設問に「一考する余白」が仕込まれています。意味や使い方がわかっておらず、単に公式を暗記しているだけの状態では解けない問題が出題のほとんどを占めるのです。使用法則の指示や設問による解法誘導はほとんどありませんので、目的に向かってすべてを独力で組み立てる能力が備わっていなければ高得点はあり得ません。東北医科薬科大学の物理試験の形式は、知識の暗記型ではなく、思考力・状況把握力・計算処理の精度といった複数の能力を統合的に問う形式だということです。

基礎に分解して目的に合わせて組み立てる力

つまり暗記だけでは太刀打ちできないと。

はい。それはその通りです。例えば第2問の電磁気学ですが、定電流電源を含む回路という設定は受験生にとってよくあるものではありません。電圧が一定のよくある普通の電源ではないわけですから、どのように扱っていいかわからないわけです。そこに抵抗だけではなくコンデンサーやコイルが絡んでくると、さらに困惑するでしょう。この出題は偶発的なものではなく、東北医科薬科大学は狙って出題しているのだと思います。正直、他の大問に比べてかなり易しい問題なのですが、基礎がしっかりできていないとかなり難問に見えると思います。

基礎ができていない受験生は「どこかで見たことがある問題だな」と思えないだけでパニックに陥り、「普通に考える」という状態に戻れなくなるのです。これが敗因になります。見たことがない問題でもシンプルな要素に分解し、間違いない基礎に立ち返り、基礎から解法を組み立てていく。これが普通の物理の考察です。基礎となるブロックがしっかりしていれば何度でも分解して組み立てることができます。何にでも使える形に作り変えられます。分解不可能な形でその問題にしか使えない道具を作ってしまうからいけないのです。

東北医科薬科大学の物理は、初見でも冷静に物理法則に立ち返り、自分で解法を組み立てられる人間だけが合格圏に入る構成になっているように思います。

典型だからといって単純に演習量を増やせばいいものではない

2024年度の傾向と比べて、何か気付いた点はありますか。

2024年度は浮力による単振動、RC直流回路、気体の状態変化といったテーマでしたね。共通して言えるのは、すべての問題が典型的であり使用法則も平易なものばかりだということです。確かに2025年に比べればやや易しいかもしれませんが、状況把握力や法則を自力でまとめて解法を組み立てる力がなければ歯が立ちません。

「東北医科薬科大学は易しくないとはいっても典型問題ばかりなんだから、たくさん問題集をやって解法パターンを片っ端から暗記すればいいだけだよ」というアドバイスをする物理講師もいるかもしれません。しかし私はそんな雑なアドバイスには大反対です。それはもともとトップレベルに賢い人間の言い分であって、ほとんどの受験生が考える「解法パターンの暗記」とは程遠いものです。賢い人間の「暗記するだけ」には関連情報の収集と考察が含まれており、ほとんどの人間のいう「暗記するだけ」とはまったく質が異なるものです。考える癖がついている人間にとっては「その程度は考えるとは言わない」ということです。少し違う問題が出たとしても対応できるような「普遍的な学び」というものは、普通はかなり強く意識しないとできないことなのです。

物理の学習は細心の注意を払って進めるべきです。

実力をつける物理の3つの学習戦略

では、学習戦略としてどう取り組めばよいのでしょうか。

はい、とりあえず今、思いつく限りで3つの学習を以下にご紹介いたしましょう。この順番でなければならないというものではありません。どれが今の自分にジャストミートかどうかはご自分で判断されてください。

① 基礎理解

~概念を説明できないものは使いこなせない~

教科書レベルの内容でかまいません。まず「力学」「電磁気学」「熱力学」「波動」「原子物理」の五大単元について、各分野の物理量と法則を日本語で説明できるように努力すること。たとえば「定圧モル比熱の方が定積モル比熱より大きいのはなぜか」「電場とは何か」「エネルギー保存とはどういった場合に成立するか」と自問自答してみてください。また、原理的に導出できる法則は片っ端から導出すること。もちろん、誰しもはじめは公式を暗記して使うだけで精一杯だと思います。しかし、そのレベルでは東北医科薬科大学の合格はないのです。志を高く持ってください。法則を正確に使いこなすためには、法則自体に対する理解が必要であることは誰の目にも明らかなことでしょう。当たり前のことを当たり前に行うことは誰にとっても極めて大変な作業ですが、どうか東北医科薬科大学に相応しい努力をされてください。

② 単純演習

~数式を使いこなす筋トレ~

東北医科薬科大学の入試では、「式の運用速度と精度」が強く求められます。選択問題であるとはいえ、頭の中で代数処理を済ませるだけの体力が必要です。大切なのは「手を動かすこと」です。符号ミス、添え字の転記ミス、係数ミス…そういったミスは手を動かして式を計算することでしか減らせません。式に慣れるしかありません。見慣れるだけではなく書き慣れてください。計算が正確でないこと、計算が遅いことは、物理への理解を大きく妨げます。物理における数理的操作はそれ自身楽しいものですが、あくまで道具です。目的ではありません。電車自体に興味がある方もたくさんいらっしゃるでしょうが、電車はあくまで移動手段です。多くの方にとって、電車への乗車は目的ではありません。それと同様です。物理の目的は、これから起こるだろう現象を予測することや、現象における物理量の相関の把握です。計算→考察→計算→考察…の滑らかなつながりが物理を形成しています。計算に時間がかかってしまうと計算している間に何を考えていたかを忘れてしまいます。すなわち計算時間は考察を不連続にするのです。おわかりでしょう。数理的操作が速やかに正確にできることは物理の能力を高めるための最低条件なのです。

③ 徹底演習

~考察の整頓と検証~

これが最後の関門です。まずは標準的な問題が解けるようになってください。以下でお話しするのは普通の問題が解けるようになってから、より一層理解を深めるためにやることです。はじめから意識することではありません。しかし、東北医科薬科大学の合格には必要なことです。

まず、小問1問1問を解くという考え方を捨ててください。「この問題の解き方は何だろう」という発想がよくありません。現象ごとに独立に記述できる法則は決まっています。まずは支配法則を列挙してください。特に問題の指示がなくても必要ならば自ら文字をおいて立式してください。

そして立式が出来たらそこから得られる物理量をすべて求めてください。問題で問われているかどうかはどうでもいいことです。可能な限り求められる物理量をすべて求めること。

そして答えが出たとします。しかし気を付けてください。答えが出た直後に「あってるかなー」と、模範解答と照らし合わせることほど愚かな学習はありません。試験会場では解答の確からしさを自分で判断できなければなりません。解答を見る前に自分で正しいかどうかを判断しようと努力するべきです。極端な値の代入、次元解析、物理量依存性の評価、グラフの作図、覚えている結論との比較…思いつく限りの考察と検証を行ってください。その上で略解を見てください。間違えていたらなんで間違ってしまったのかを自分で検証してください。ここで決して解説を読まないでください。解説を丸読みするほど愚かな学習はありません。無理やりにでも解答にこじつけようとする気持ちで臨んでください。解答までのプロセスを自らの手で切り拓いてください。安心してください。正しさなんてものは後からついてきます。多くの市販の問題集の解説は大して役に立ちません。独特の俺流が目立つもの、解法の一貫性が低いものなどが目立ちます。別冊になっている解説を決意表明として捨ててしまうのもありです。どうしても自力で切り拓けない場合は役に立ちそうな最寄りの物理講師に質問をしてください。

考えなしに公式に当てはめるという危険

逆に、受験生にありがちな誤った勉強法とは。

「現象の全体像を把握もせずに公式を当てはめるクセ」です。これは下位の大学では有効な場合もありますが、東北医科薬科大学では完全に効果がありません。状況把握ができなければ正確な立式はできません。物理法則には常にそれが成立する条件があります。状況もわからずにただ暗記している公式を振り回すというのは、暗闇で刃物を振り回すがごとく、周りの多くのものを台無しにし、ひいては貴方自身をも傷つけることになるでしょう。

また,問題集をベースにした勉強もお勧めしません。殆どの市販の問題集の解答解説は「その問題の解答を出すことだけ」に焦点をあてた簡素な解説です。補足事項や発展事項の解説,背景となる理論の解説,および豊富な類題が備わっている問題集など見たことがありません。まぁ,仕方ないところもあります。殆どの出版社はサクッと書いてもらってサクッと売れる本が出したいわけであって,ページが膨大となりコンパクトに収まらず,執筆期間が長期となるような大長編問題集は求めていないでしょうから。問題集はあくまで教科書や参考書や講義受講で得た理解を定着させるためのものです。問題集でわからないところが出てきたら問題集で解決するのではなくて,教科書や講義ノートに立ち返って基礎理論や例題を見直すべきです。

自身に対して誠実に

これから半年、戦い抜く医学部志望生に向けて一言お願いします。

物理は難しいものです。頭の中の日常あまり使わない部分をフル回転するような教科だと思います。難しすぎて頭が爆発しそうになることもたくさんありますね(右図は寝ぐせです)。難しいことをコツコツやるのがとても大変なことはわかります。しかし、もし、物理の中に貴方にとって興味深い何かがあるのなら努力して手に入れる価値はあります。難しいからこそ、その努力には価値があります。なんにせよ、真剣に取り組んでいる姿は美しいと思います。受験勉強においては学習のバランスが大事なのかもしれません。しかし、バランスをとることだけがすべてだとは私は思いません。弱点強化ばかり考えていると気が滅入ります。学習効果も下がることでしょう。どうか貴方が好きなことにも真剣に取り組んでください。それは素晴らしいことです。決して他人が馬鹿にすることはできないことです。そもそも貴方の価値は他人が決めるものではありません。貴方自身が決めるものです。貴方自身を貴方が裏切ることがないように、やりたいことをやってください。貴方に対して誠実であり続けてください。

違和感のあるネコ

最後に三宅 唯先生の好きなキャラクターを教えてください。

そうですね。そもそもネコがすきなので、ネコのキャラクターならば大体好きですね。しかし、いくらネコ好きの私であっても受け入れられないキャラクターもいます。例えば右図のキャラクターです。Win10の初期設定が終わったところで急に登場してくるやつです。なぜか誇らしげだし、突然の優勝過ぎるし、異彩を放ちすぎです。忍者ネコというキャラらしいのですが認知度が低すぎて、急に登場されても心がついていけません。知らないやつが誇らしそうにしているところに、とても違和感を覚えました。あくまで個人の感想です。世界の忍者ネコファンの方々には大変申し訳ありません。

医学部専門予備校D組では、現在の成績に関係なく、12人以内の少人数クラスでこのような専門性の高い優秀な講師の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能な、きめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで、生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で、周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。