東京女子医科大学医学部化学(2024年度/一般)-入試情報

出題形式

選択肢、答えのみ記述

試験時間

60分(理科2科目120分)※

難度(5段階)

3.2(標準)※

分量(必要時間)

82分(多い)※

合格に要する正答率予想

64% ※

大問数

4問

出題内容

小問集合、合成高分子、冷却曲線、芳香族化合物の構造決定

求められているもの

一番力量の差がつくのは有機化学の構造決定問題と考えられる。正誤判定問題とともに構造決定問題への対策ができている学生。

※試験時間、難度、分量、合格正答率は講師コメント・編集部推定。

今月は東京女子医科大学化学の入試対策について、医学部専門予備校D組化学科講師の國兼欣士郎先生にお聞きしました。

有機を制するものは女子医を制する

國兼欣士郎先生よろしくお願いいたします。早速ですが近年の東京女子医科大学の化学には特別な傾向はありますか。

2つあります。1つは試験時間に対して設問数が多いことです。大問1と2がマーク式で3と4が記述式ですが,大問1の設問が多くてここに時間をかけていると残りの大問に取り組む時間がなくなりがちです。と言ってもここ3年はやや減少しましたが。もう1つは,有機の比率が高い。大問4題のうち2題が有機,脂肪族芳香族1題,天然合成1題,という医学部は多いのですが東京女子医科大学では大問1にも有機分野の設問が含まれる年が多く6割強が有機分野です。

じっくりよりも素早さが大事

國兼欣士郎先生としては,その傾向にはどういった大学の意図が現れていると想像されますか。

1つめの設問数の多さは,処理能力の高さや取捨選択の能力を見たいということだと思われます。2つ目の有機偏重は人体は有機化合物なので計算能力よりも有機分野の知識や理解力を重視しているのだと思われます。

キチンと対策すれば大丈夫

現在,まだ合格水準に足りていない受験生が東京女子医科大学医学部の合格水準に達するための努力としてはどういったものが考えられますか。

東京女子医科大学の化学の問題自体はそれほど難しくはないです。基礎学力があれば時間配分に気をつけることで,合格ラインに到達するのは他の医科大学よりも楽と言えます。焦らずに基礎学力をつけることです。また,有機分野の学習は標準以上のレベルまで進めましょう。

普通に勉強していれば合格できる

これまで東京女子医科大学大学医学部に合格してきた受験生にはどういった特徴がありましたか。

素早さが大事な問題ですが,要領が良い子というよりは普通にこつこつ勉強していた学生が多いです。問題自体の難易度は高くないからでしょう。

焦らない

東京女子医科大学医学部の入試当日に気を付けてほしい点はありますか。

対策していても試験中は時間が足りないと思うでしょう。焦らないことです。どの受験生も時間が足りません。また,男子が受験しない同日に他の医学部入試もある。普段教室で感じるよりも相対的に合格ラインは低いので解ける設問を全部解けば,大丈夫です。

難しさから逃げない

新学期を迎え受験勉強を本格的に始める受験生に熱いメッセージをお願いします。

化学基礎というのは,化学入門ではなくてまさに化学の土台なので化学の学習は初めが一番難しいです。そこを越えたら一気に得意に出来るのですが,挫けてしまう受験生が多いです。初めは全部分からなくてもいいので,ここは分からなかったということを覚えておいてください。二回目三回目の学習で,あるいは他の分野の学習中にあるいは帰宅中に歩いているときに「あれはそういうことだったのか!」と分かる時が来ます。初めは先生が何を言っているのかよく分からないそれが普通なのでとりあえず板書を写して,これ一体何を書いているのか考えるそれも復習です。

特に・・・

最後に國兼欣士郎先生の好きな音楽を教えてください。

音楽はあまり聞きません。あえて言えば,アニソンとレベッカやLINDBERGや尾崎豊とか昔の歌ですか。

なるほど,國兼欣士郎先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。

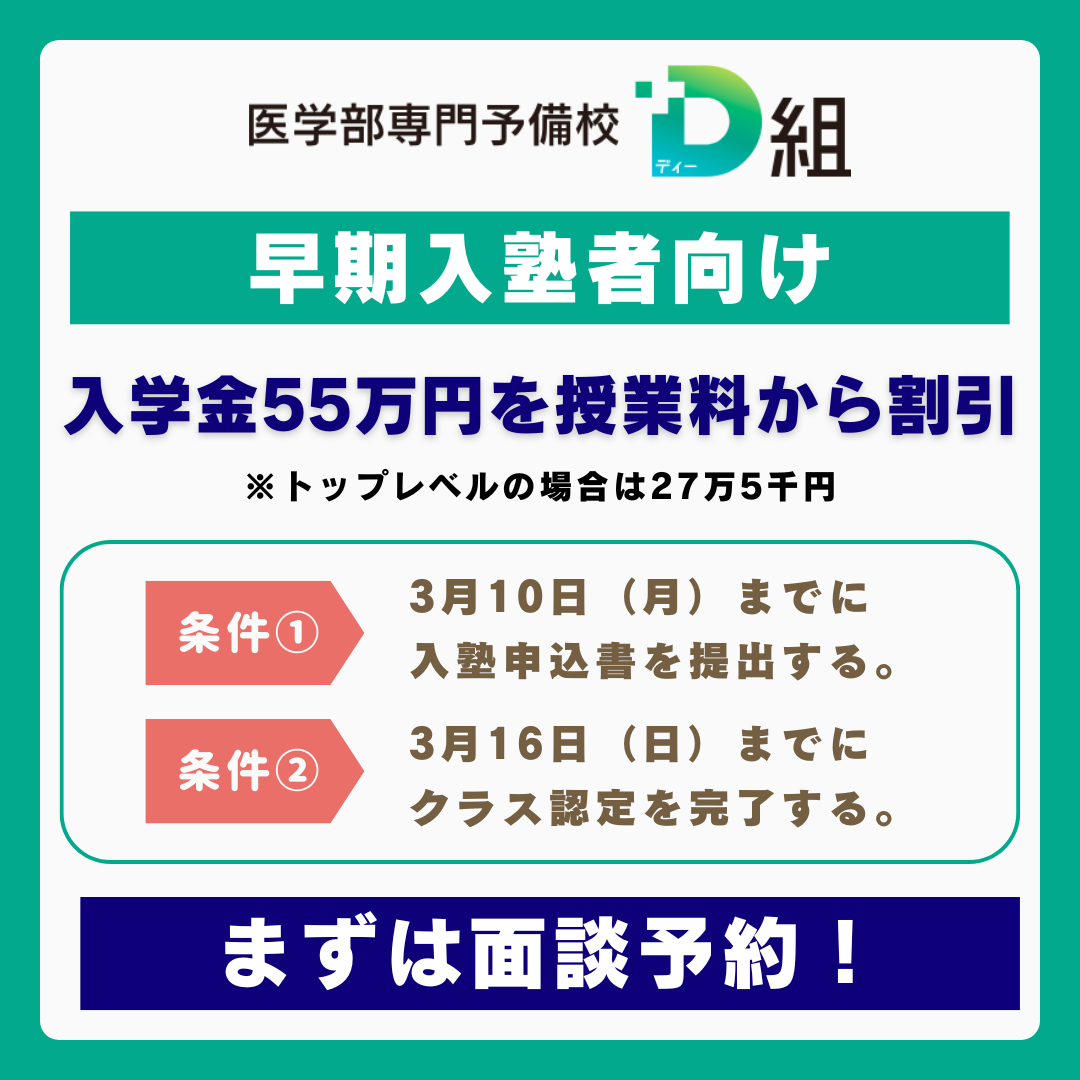

医学部専門予備校D組では現在の成績に関係なく10人程度の少人数クラスで國兼欣士郎先生の化学の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能なきめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。