川崎医科大学医学部物理(2025年度/一般)-入試情報

出題形式

選択肢 100%

試験時間

60分(理科2科目120分)

難度(5段階)

2.4(やや易しい)

分量(必要時間)

35分(少ない)

合格に要する正答率予想

68%

大問数

5問

出題内容

第1問:バリオンのクォーク構成

第2問:クーロンポテンシャル障壁

第3問:ばねつきピストンとシリンダーによる封入気体

第4問:薄膜干渉

第5問:235ウランと238ウランの存在比

求められているもの

他の医学部に比して制限時間が十分に与えられており,極めてシンプルな問題がほとんどである。試験会場でしっかりとわかるまで考え切る時間がある。急いで早とちりして大きなミスをしてしまうよりも,自分のペースで間違いない答えを探すことを優先するような医学生を求めていると考えられる。

川崎医科大学医学部物理(2024年度/一般)-入試情報

出題形式

選択肢 100%

試験時間

60分(理科2科目120分)

難度(5段階)

2.3(やや易しい)

分量(必要時間)

33分(少ない)

合格に要する正答率予想

71%

大問数

5問

今月は川崎医科大学物理の入試対策について、医学部専門予備校D組物理科講師の三宅 唯先生にお聞きしました。

個性がないことが強い個性

三宅 唯先生よろしくお願いいたします。早速ですが近年の川崎医科大学の物理には特別な傾向はありますか。

これは一番聞いてほしかった質問です。特別な傾向は,あるといえばありますし,ないといえばないというように,どちらともいえるでしょう。実は,川崎医科大学の物理には,特別な傾向が全くないことがかなり強い個性なのです。よくある普通の物理の問題だけで構成されているため,迷いなく解いていけます。これは大変すばらしいことです。

私立医学部の問題では出題者の尖ったオリジナリティがうまく丸まっておらず,題意が読み取りにくいものがよくあるのです。オブラートに包んだ表現はやめましょう。端的に申し上げれば,悪問だらけだということです。うまく作れないのか,あるいは意図して読み取りにくくしているのかは定かではありません。前者なら,全国の高校生がどれくらいどのように物理を勉強しているかに明るくないため,または大学入試の出題自体に不慣れであるためでしょうか。後者であるならば物理の能力以外のものを求めているわけです。アドミッションポリシーに準じて「玉石混交から玉を見出す能力」のようなものを測るために,わざと問題に雑音を加えているのだという大学もあるのかもしれません。いずれにせよ,個性を消さず,かつ質の高い問題に仕上げるにはかなりの技量を要します。これがクリアできている大学はごくわずかです。

この点に関していえば,川崎医科大学の問題は題意が読みやすく作られており,ストレートに物理の能力を聞いています。つまり勉強の成果が最も自然に現れます。特別な対策を考える必要がないのです。これは素晴らしいことです。雑念なく物理の学習に取り組めますから。逆に受験生には恐ろしいことでもあります。川崎医科大学の問題で得点が取れなければ学習が著しく不足していた,あるいは学習の仕方が間違っていたということになりますから。

私立医学部の中でもかなり良質な入試問題

そういえばD組の物理の基幹教材は全問三宅 唯先生のオリジナルでしたね。そんな作問のプロである三宅 唯先生から見ても川崎医科大学の物理の問題は良質であると。

そうですね。業界広しといえども作問量だけでいえば,私より多く作問している物理講師は少ないと思います。テキスト作成なども含めれば年間100問ほど作問することも珍しくないのですが,そんな私から言えることが一つあるとすれば,受験生に誤解されないように問題を作ることは簡単ではないということです。普通の問題を卒なく完璧に作る。作問から個性的な癖を徹底的に除外し,勉強した成果が素直に出る問題を作る。このような作問ができる人は,この業界でも多くはありません。伝わりやすい表現で誤読されないように,かつ簡潔に文章で状況を説明する能力を要するのです。これがかなり高い精度で出来ているのが川崎医科大学の物理です。

三宅先生による川崎医科大学2025年物理の講評

具体的に2025年の川崎医科大学の物理の解答速報を書かれた実感はいかがでしたか。

全問題を解き,解説を書き,分析しましたが,題意が非常に読み取りやすく,わかっている人間にとっては選びやすいように解答選択肢にも配慮があります。私立医学部のなかでは分量は少なく,難度としてはやや易しい部類です。それなりの正答率をとらなければ合格とはならないでしょう。

第1問はバリオンのクォーク構成に関する少し珍しい問題でした。概ねの入試ではクォークが出題される場合,知識がなくても考えれば解答できるように配慮されています。本問もそれにもれず,書いてあることを読み取って計算すれば解答できます。極めて簡単な算数の問題です。しかし私は,受験生が「解答できるかどうか」ではなくそもそも「解答するかどうか」に疑問があります。聞いたことのない言葉が一つでも出てくるとやる気をなくす受験生が一定数存在し,正答率ではなく解答率が下がるからです。もちろん医学部に向けて勉強してきた受験生ですから,陽子や中性子がクォーク3つで構成されていることぐらいは覚えているという方も多いと思います。そういう方にとっては計算に手間取る問題ではありません。

第2問は原子核のクーロン障壁に関する問題です。基本的には点電荷間に蓄えられる静電気力による位置エネルギーの表式と運動量保存則,エネルギー保存則を知っていれば解答できます。エネルギーの単位である電子ボルトでの解答も医学部入試では頻出であるため,受験生にとっては馴染み深いものであり,十分に対応できるはずです。問3のグラフ選択にはやや注意力が必要です。よほど学力が不足していない限り「カンで選べるラッキーな問題」とはなりません。合格圏にある受験生にとって厳しいのはこういった問題です。問われていることを正しく理解しているかを確認し,すべての選択肢を見回して,判断ミスがないように慎重に選ばねばなりません。この大問の正答率が他に比べて一番低いと思います。

第3問はばねのついたピストンとシリンダーによって封入された気体の状態変化に関する問題でした。典型中の典型といったところで,珍しい設問は一つもありません。川崎医科大学を受験される方の中にこの問題を経験したことがない受験生はまずいないと思います。ゆえに解答方針に迷うことはないはずですが計算ミスには注意しないといけません。

第4問は薄膜干渉の問題です。これもまた典型中の典型です。特別な設問も全くありません。屈折率の大小関係による反射における位相変化などミスが起こりやすいところに積極的に注意を払わなければいけません。

第5問は235ウランと238ウランの同時放射性崩壊による存在比の変化に関する問題でした。設問の作り方は珍しいのですが,半減期を知っていれば考えれば解けるものであり,解答に無理はありません。しかし後半では状況を正確に把握して考えや計算を組み立てる力を要します。第3問や第4問に比べれば正答率は低いかもしれません。

総じて得意不得意に関係なく,しっかりと問題演習を積めばほとんどの受験生が高得点をとれるような無理のない問題です。2025年は原子分野からの出題が目立ちますが,2024年では原子分野の出題は0%でしたし,数年間を眺めれば広く全範囲から出題されているといった印象です。嫌味なひっかけ問題のようなものも全くありません。標準的な学習で満点をとることも可能です。複数の年度で見れば分野の偏りもありませんし,出題の癖がないので川崎医科大学の過去問は問題集としても有効に利用できます。解法の誘導も少ないので標準的な学力の完成だけでなく,自分で考えて組み立てる姿勢を育むことも可能です。川崎医科大学を志望していない受験生にも有用な教育リソースなのです。

川崎医科大学の物理受験に関する注意

大問5問と聞くと問題量が多いように感じるのですが,分量についてはいかがでしょうか。

そうなんですよ。でも実は多くはないんです。試験時間は理科2科120分なので物理に60分を割くとすれば,大問1問12分。例えば東京大学は75分で大問3問です。大問1問25分ですから,川崎医科大学は東京大学の半分しか時間がないことになります。

しかし,川崎医科大学の物理は,大問1問につき小問は多くても5問ですし,小問1つ1つがライトなので,意外にも分量は多くないのです。実際に解いてみても,すべて解答するのに30分~40分程度しか要しません。

もちろんその短時間で誰でも簡単に満点がとれるというわけではありません。知識問題の判断ミス,計算ミスなどは易しい問題であるほど起こりやすい傾向にあります。ゆっくり考えることを端折ってしまうからです。すなわち,川崎医科大学の物理入試ではいつもよりギアを落としてゆっくりと丁寧に1問1問解いていく。そしてちょうど60分ですべてを解ききるぐらいに調整すべきなのです。一般に急いで解いてから後で見直しをするよりは,1問1問をゆっくり解いていった方が正答率は上がります。後で全体の見直しをするようなときの注意力はたかが知れています。その1問に真剣に向き合っているときの方がミスに気付けるものです。受験時は緊張で焦ってしまうかもしれませんが,川崎医科大学の理科では時間が足りなくなることはまずないので,受験されるときはくれぐれも「ギアを落としてゆっくりと丁寧に」と自分に言い聞かせてください。

川崎医科大学の理科試験には逃げ場がない

問題が易しく,試験時間が十分であるということは受験生にとってプラスでしょうか。

そうとも限りません。簡単に言えば「逃げ場がない入試」です。単年度だけ見れば出題分野の偏りもありますが,明確に出題されない分野のようなものは存在せず,物理の全範囲においての幅広い見識が問われると考えておいた方がよいでしょう。さらに制限時間には余裕があり,難度としても私立医学部の中では易しいわけです。すなわち川崎医科大学は受験生に何か不得意な分野があることを許しません。曇りなき無謬の基礎力を求めているのです。

対極的な例としては埼玉医科大学の物理の入試が挙げられます。埼玉医科大学は問題が極端に難しいことはないのですが,理科2科で90分(物理1科で45分)しかないのに,物理だけでも完答するには80分ほど要する分量の入試です。こういった場合は「あらゆる受験生が解き終えないことが前提の争い」となるため,得意分野で高得点をとれば合格に達するという特徴があります。さらに化学とセットで90分ですから,物理が苦手で化学が得意なら,化学に集中的に時間を使って時間が許す限り答案を書いていけばいいということになります。すなわち,埼玉医科大学は苦手分野があることには寛容であり,個人の鋭い専門性を重視する入試を実施していると言えます。どちらが良いと判断できるものではありませんが,大学が求めている能力が全く違うということはおわかりでしょう。

自分が嫌いな分野に目を向け,それを1つ1つ克服し,まんべんなくすべての範囲を網羅的に学習するなどということは誰にとっても極めて難しいことです。進路指導の先生などはそういうことを易々と言う方が多いような気がしますが,言われたから「よしやろう」とうまくいくものでもありません。受験生には学習へのモチベーションの維持が一番の課題となることでしょう。

最大の焦点はモチベーションの維持

受験生の学習モチベーションの維持については何か得策がありますか。

ありません。自発的に内在するモチベーションが無限に湧き出してくるシステムを搭載している受験生など見たことがありません。自分にないものは周囲に求めていくことが打開策です。コツコツと努力を積み重ねられる自分の居場所を自分で見つけましょう。日頃から医師という目標を意識して「今,それに相応しく在るか」と自問自答しましょう。モチベーションを与えてくれる人間と長い時間を過ごしましょう。人は互いに支え合っていいんです。誰もが一人でやっていけるなら社会など必要ないし,文明などありません。まず信頼できる味方をつけましょう。そういった学習環境を選びましょう。

医学生としてあるべき姿勢

三宅 唯先生としては,そういった川崎医科大学の傾向にはどういった大学の意図が現れていると想像されますか。

先ほど2025年の川崎医科大学の第1問において「聞いたことのない言葉が一つでも出てくるとやる気をなくす受験生が一定数存在し,正答率ではなく解答率が下がる」という話をしました。しかしこれは「人間だもの,仕方ない」という受験生への慰めの話ではありません。こういった問題が合否を分かつ問題かもしれないのです。

医師となるまでにはまだまだたくさん学ばなければならない難しいことがあるのです。その中で聞き慣れない難しい言葉があるたびに躓いていたのではまさに前途多難です。川崎医科大学は「知らないことにも臆せず立ち向かう医学生としてあるべき姿勢」を求めているのではないでしょうか。厳しい言い方をすれば,聞いたことのない言葉がちょっと出てきただけでやる気をなくしてしまうような受験生には医師としての適性などないということです。総じてみれば川崎医科大学の物理の問題は易しいですが,こういった点において,ちゃんと医師としての資質を測る試験として機能しているのだと思います。

標準的な物理の学習法

現在,まだ合格水準に足りていない受験生が川崎医科大学医学部の合格水準に達するための努力としてはどういったものが考えられますか。

相当物理に興味があって強い適性がない限り,物理を自学自習でなんとかすることはできません。適当な大学の合格ラインに達すればいいわけではないからです。医学部の合格ラインに届かなければいけないのです。学習において大体でいいことなど一つもありません。基礎から標準をきっちり理解する。このためにはまず貴方の理解に寄り添ってくれる講義が必要です。講義では物理法則や物理概念の意味をよく学び,現象に対する向き合い方を学びます。良い講義ではしっかりした科学の視点が自分の中に形成されていくのが実感できるでしょう。しかし,それだけで満足してはいけません。さらに講義で得た理解を完全に自分のものにするための復習が必要です。わかることとできることは全く違うからです。講義をゼロから完全再現できるように訓練しましょう。それができても満足してはいけません。ここまでで身につけた理論がどのような問題にも適用できるかどうかを試していく演習が必要です。「少し設定が違うともう解けない」というような状態にならないように。特殊な解法暗記型の学習にならないように注意しましょう。物理法則の普遍性を体感してください。体感でき始めたころには自然と川崎医科大学の問題は解けるようになっています。

ここまでお話したのはあくまで恵まれた環境にある場合です。良質な講義を受けることができない環境にある場合は困難を極めます。問題演習が主体になってしまうからです。その場合は普通の10倍以上の問題を解かなければいけません。講義で考察の基礎を教わっていない分,考察できることが少なく,1問から得られるものが少ないからです。端的に言えばその問題の解答の出し方しか学べません。そうすると物理法則の普遍性を体感するまでに相当の演習量を要するはずです。賢い方でも数千問の問題経験を要するでしょう。遠回りですが不可能というわけではありません。しかし,できることなら良質な講義を受けられるように環境の方を変えた方がよいと思います。時間はとても貴重なものだからです。特に若いうちの時間は。

自分に相応しい最高の努力を

これから1年間,頑張ろうと決めた受験生に熱いメッセージをお願いします。

難しいから諦めていたのでは安いものしか手に入りません。難しいからこそ挑戦する価値があるのです。諦めることは自分の価値を下げる行為です。自分に相応しいと思えるぐらいには自分を磨いてください。諦めそうになったら「何だよ,お前はその程度なのかよ」と自分に問いかけてください。世界で一番大切なものは自分です。私は「頑張れ」という言葉は陳腐でいい加減な感じがしてあまり好きではありませんが,これだけは言わせてください。受験生の皆さん。この世で一番価値のある自分自身に相応しい,最高の努力をされてください。他人を理由に努力するのはいびつです。自分を自分の最高傑作にしましょう。

三宅先生おすすめの絵本

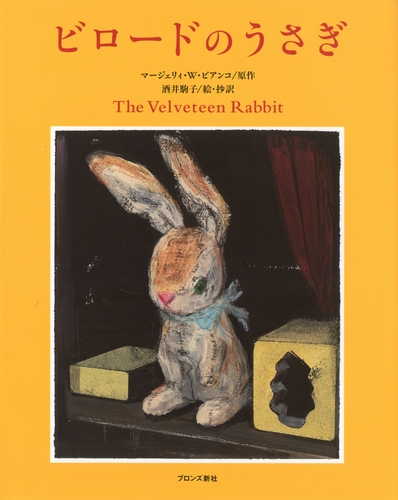

最後に三宅 唯先生の選ぶ名作絵本を教えてください。

私は「ビロードのうさぎ」という絵本が好きです。酒井駒子先生の絵と訳が素晴らしい。何でもスキャンして電子化して保存する時代になりましたが,何度読んでも泣ける大事な絵本は紙でもっています。この作品は少し大人になってから出会いました。ちょうどいい時期に出会ったのだと思います。少し大人になりますと周囲から「何者かであること」を期待されるようになります。ステレオタイプの何者かになることは簡単なのですが,それが果たして自分なのかは難しいところです。そんな中で出会った「ほんとうのもの」になるうさぎの人形のお話に心をうたれました。思えば私は小さい頃から自分が人間である気がしていませんでした。小学生の頃は夜,寝る前にそういうことを考えて不安で眠れなくなることもありました。自分は機械や人形じゃないかと考えていました。自分が周りのみんなと同じ人間である証拠がないからです。特に私はみんなと同じようにふるまうことが難しかったので,そう思ったのかもしれません。そんな私の人生にもビロードのうさぎのように,ほんとうのものになる奇跡の瞬間が来るのですが,それを話し出すと長くなるのでやめておきます。皆さんは誰かの人形や機械ではなく「ほんとうのもの」ですか。

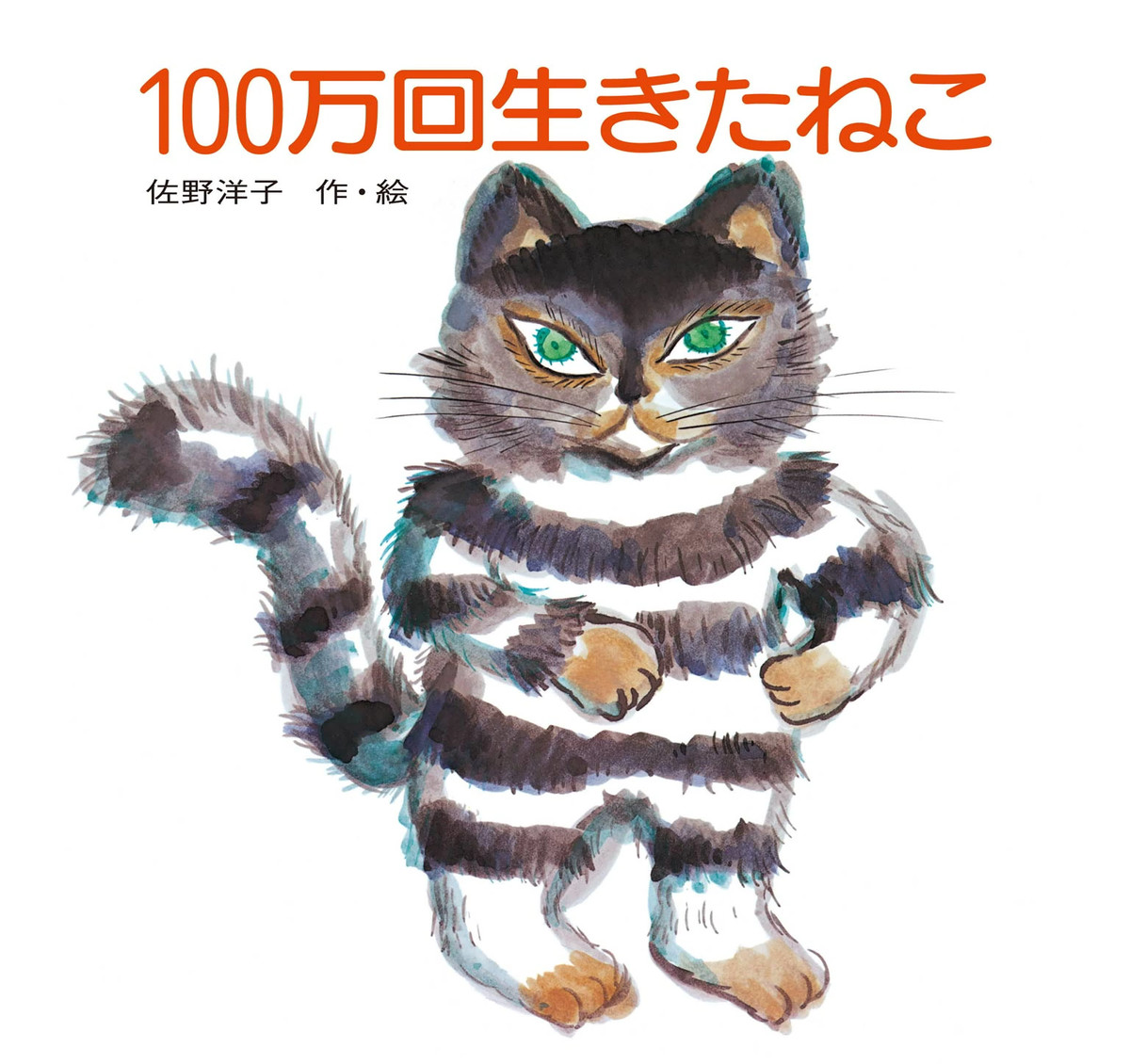

他には佐野洋子先生の「100万回生きたねこ」という絵本もおすすめです。多分,若い方はビロードのうさぎよりグッとくると思います。かくいう私も100万回泣きました。最後の「ねこはもうけっして生きかえりませんでした」のところは今でも涙で読めません。子供のころに出会った作品なのですが,大学時代に一人暮らしをしているときに不意に読みたくなって本屋さんに行って買ったのを思い出しました。多分,いままでで3冊ぐらい買っていると思います。

他には佐野洋子先生の「100万回生きたねこ」という絵本もおすすめです。多分,若い方はビロードのうさぎよりグッとくると思います。かくいう私も100万回泣きました。最後の「ねこはもうけっして生きかえりませんでした」のところは今でも涙で読めません。子供のころに出会った作品なのですが,大学時代に一人暮らしをしているときに不意に読みたくなって本屋さんに行って買ったのを思い出しました。多分,いままでで3冊ぐらい買っていると思います。

いずれも短い話ですし,リフレッシュにはもってこいの作品です。「受験生は勉強だけしていればいいんだ」というような考え方は,私はあまり好みではありません。有り体に言えば人生のいついかなる時も豊かさを大切にしたいということです。受験生にも是非とも読んでほしいおすすめの絵本です。

なるほど、三宅 唯先生ありがとうございました。引き続きD組の医学部受験生たちにも熱意あるご指導をよろしくお願いいたします。

医学部専門予備校D組では現在の成績に関係なく10人程度の少人数クラスで三宅 唯先生の物理の対面講義を受けることができます。少人数制だからこそ可能なきめ細やかな指導と、質疑応答の時間を豊富に設けることで生徒一人ひとりの理解度を深め、着実に実力アップを目指します。さらに、アットホームな雰囲気の中で周りの生徒と切磋琢磨しながら学ぶことができるのもD組の魅力です。